【可持续·创未来】贵德县:生态治理绘就幸福底色 两湾蝶变奏响发展新章

在海南州全力推进国家可持续发展议程创新示范区建设的战略背景下,生态治理既是实现区域绿色转型的核心支撑,更是践行“绿水青山就是金山银山”理念的关键抓手。地处海南州生态屏障重要位置的贵德县,德拉河与芦花湾曾经是当地生态治理的“硬骨头”,与示范区建设追求的“生态优美、民生改善”目标相去甚远。如今,随着海南州将生态修复、环境治理纳入示范区建设重点任务清单,贵德县紧跟战略部署,落地一系列针对性生态项目,让这两地华丽转身,不仅筑牢生态安全屏障,更成为海南州国家可持续发展议程创新示范区建设中,以局部突破带动整体推进的生动范例。

德拉河:生态痛点河变身清水绿岸廊

德拉河,蜿蜒于贵德县常牧镇,过去因防洪设施薄弱,一到汛期,河水泛滥,沿岸干果羊村、豆后漏村及周屯村的519户2210名村民忧心忡忡,9637亩耕地和2361亩林地也时刻面临被洪水吞没的危险。2021年,承载着百姓期盼的贵德县常牧镇德拉河防洪治理工程开工。

工程治理德拉河20275米,支沟7条、总长680米;新建防洪堤21428米,涵盖德拉河左右岸及多条支沟;新建排洪渠180米,还有19座潜坝、9座排水涵管等29座建筑物,并安装7000米防护栏与10座警示牌。

工程建设全程遵循低碳施工标准,优先选用本地石材、竹木等环保建材,减少建材运输产生的碳排放;施工中产生的渣土、废料经处理后用于堤岸加固,实现资源循环利用。一年后工程竣工,坚固的防洪堤如铜墙铁壁,挡住了洪水侵袭。

贵德县常牧镇周屯村村党支部书记许志全感慨:“原来这一片林里一棵树都没有,都是一片荒地。生态修复项目实施以后,以前的滩涂地和荒地也没有了。老百姓的评价相当好,而且今年栽的这些梨树上结了果子,可以卖到集镇上去,增加了收入,也给我们村集体也带来了收益”。

除了防洪功能得以强化之外,德拉河流域的生态也在悄然修复。2024年10月,总投资8534.57万元的德拉河流域缓冲带生态保护修复项目开工。项目针对河流两岸因农业种植和放牧养殖导致的生态破坏,建设生态护坡1651米,重建19处受损缓冲带植被,修复5处退化草地,总面积达53公顷。不仅种植了生态林木,还结合乡村振兴栽植梨树、杏树等经济苗木,构建起“生态护岸+经济林带”的可持续生态经济体系——林木可固土保水、净化空气,经济果木能为村民带来长期稳定收益,形成“修复-产出-再投入”的良性循环。

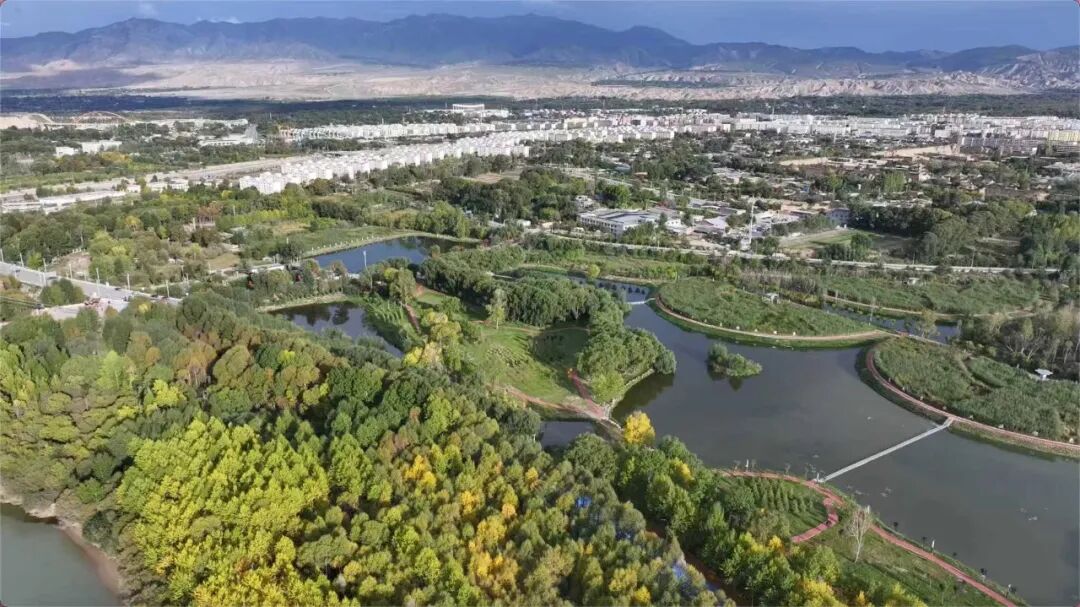

芦花湾:荒芜滩涂地如今芦荡栖鸟湾

黄河吊桥南岸的芦花湾,曾经是污水处理尾水直排的“重灾区”,水体黑臭、垃圾漂浮,居民刘真吉回忆:“以前这味道太难闻了,路过都得捂着鼻子,根本没法靠近。”2019年10月,转机出现,贵德县生态环境局投资3600万元,实施黄河流域贵德河阴段水污染防治和水生态修复项目,采用“复合流潜流湿地+生态表流湿地”组合工艺,建成复合流潜流湿地4.57公顷、表流生态湿地8.15公顷。项目创新引入水资源循环利用机制,净化后的尾水一部分用于湿地植被灌溉,一部分引入周边农田作为生态用水,每年可节约地下水开采量约120万立方米,同时削减入黄污染物总量,让黄河贵德断面水质稳定优于地表水Ⅲ类。

2023年5月,贵德县生态环境局再投1000万元,实施芦花湾水生态湿地提升改造建设项目。此次改造全面融入绿色能源应用,50盏太阳能光伏灯可满足湿地夜间照明需求,年发电量约8000千瓦时,减少传统电力消耗带来的碳排放;同时建立“湿地生态监测平台”,通过物联网设备实时监测水质、植被覆盖率、鸟类种群数量等指标,为后续生态管护提供科学数据支撑,确保湿地生态系统长期稳定运行。

如今的芦花湾,湖水清澈,栈道两旁绿树成荫,成为居民休闲、游客打卡的热门地。贵德县生态环境局副局长安怡介绍说:“现在沿黄生态系统稳定性显著改善,水源涵养能力持续提升,黄河省控断面水质常年保持在Ⅱ类标准以上,大天鹅、绿头鸭等水鸟的种群和数量也在不断扩大,‘天下黄河贵德清’的生态名片越来越靓丽”。

德拉河与芦花湾的变化是贵德县生态治理的成果缩影,它印证了“生态优先”与“发展提质”的协同性,为海南州国家可持续发展议程创新示范区建设探索“生态赋能产业、产业反哺生态”的闭环路径提供了实践样本。贵德县将继续锚定示范区建设战略目标,在乡村旅游、生态农业、绿色康养等领域打造特色品牌,不仅让“生态美”成为贵德的持久底色,更以点带面助力海南州构建起“生态保护、经济发展、百姓富裕”三位一体的可持续发展新格局。

用户登录

还没有账号?

立即注册